暮らしやすい間取りにするために取り入れるべきポイント

2021/11/01

みなさんも一度は「3回建てないとベストな家は出来ない」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、人生で最も高価な商品である住宅を3回も建てられる方はごくわずかだと思います。

本当に3回建てなければベストな家は出来ないのでしょうか。

車は約3万個の部品から出来ていると言われていますが、実は住宅は約10万個の部品から出来ています。

そのような多くの部品/部材から出来ている住宅で全く後悔のない住宅という事の方が難しいのかもしれません。

また、完成品を購入するのとは違って、1から作る注文住宅の場合、実物を見て触れて購入する事が出来ないというネックもあります。

しかし、これからお伝えする暮らしやすい間取りづくりの方法を取り入れると格段に後悔が減るはずです。

是非試してみてください。

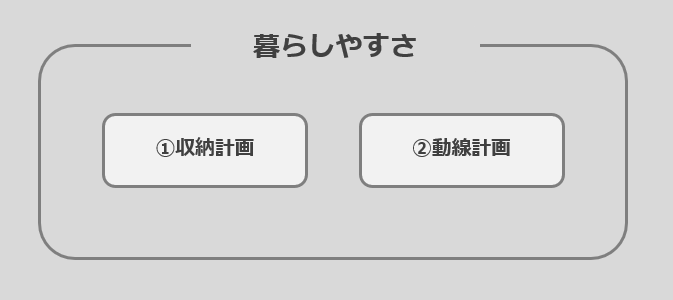

暮らしやすさ

暮らしやすさとは、「収納計画」と「動線計画」の2つがお客様にフィットしているかどうかで決まります。

収納計画

収納は、「絶対量」と「適材適所」と「動線に絡む」の3つに分けて計画するとお客様ご自身にとってベストな収納計画となります。

➀絶対量

現在と未来に亘っての「絶対量」を把握し収納を作成します。

その際に、むやみやたらと大きな収納を作るということではありません。

それでは、収納のための家となり、収納のための借金(住宅ローン)を払い続けるという事になり兼ねません。

必要最低限の物と、今後増えていくであろう量を見つめた上でご自身にとっての「絶対量」を導き出しましょう。

②適材適所

収納場所が確保されたらそれで良いという事ではありません。

生活する中で、何をするにも1ヶ所の収納場所に取りにいかないといけないということになってしまっては、取りに行くことだけでなく片付けることも面倒になってしまい、その内辺りが物で溢れてしまうということになってしまいます。

どこで何を使うのかをしっかり考え、片付けなくても片付くよう「適材適所」に収納を配置しましょう。

③動線に絡む

買い物から帰って来て玄関~キッチンに行くまでの間に、

玄関で靴を脱ぐ ➡ コートをかける➡鍵と鞄を置く ➡ 買ってきたものを順番に片付ける ➡ キッチンに辿り着く

という一連のただいま動線の中に、必要な収納があったら片付けなくても片付く収納になります。ご家族全員の「ただいま動線」と「いってきます動線」の中にしっかりと収納を確保出来るよう計画しましょう。

動線計画

動線は、「短い動線」と「回遊動線」と「一筆書き動線」の3つに分けて計画するとお客様ご自身にとってベストな動線計画となります。

➀短い動線

使用頻度や使用回数によって距離を変えると使いやすくなります。

例えば、毎日何度か使うテレビのリモコンはリビングのテーブルの上に置いたままにしているが、週に1度程度しか使わない爪切りは引き出し収納に片付けたりすると思います。

それと同じで、慌ただしい朝、朝ごはんとお弁当を作りながら洗濯機が止まったら洗濯を干してお子様の保育園にいく用意をさせて…という時間を過ごしている奥様にとって、使用頻度や使用回数によって重要度の高い順に「短い動線」を計画することが重要です。

②回遊動線

忙しい時や慌てている時、人は歩く歩数が3歩増えるだけでも億劫に感じてしまったりします。

行き止まりを作らず両側から入れたり、物が取れるとストレスも軽減されます。

可能な限り、使用頻度や使用回数によって重要度の高い部分については「回遊動線」を取り入れた間取りにすることをおすすめします。

③一筆書き動線

朝起きてから家を出発するまでの時間、ルーティーン化され1日の中でも特に慌ただしい時間を過ごしているのではないでしょうか。

また、学校や仕事から帰ってきた時というのは、1日の中でも特に疲れた時間を過ごしているのではないでしょうか。

そこで、朝は起床してから朝食を食べて、身支度が終わればコートやカバンを持って出発というそれぞれのルーティンの合った動線計画で、スムーズな朝の“行ってきます動線”を考えてみましょう。

そして、夜は玄関からカギやコートやカバンを置いて、直接洗面室に向かい手洗いうがいが出来るという極力便利な動線計画で、疲れた体に負担のない夜の“ただいま動線”を考えてみましょう。

その際に、「一筆描き動線」で計画することをオススメします。

まとめ

日々の生活の中で自分では普通だと思っていることが人から見ると普通ではなかったり、かなり癖があったりします。

モデル住宅などは、その中でも平均値をとった一般論の暮らしやすさを盛り込んだ間取りにしていることが多いですが、実は暮らしてみると、それはお客様ご自身にとっては暮らしにくい間取りになるといったケースも少なくありません。

つまり、「暮らしやすさ」を一般論で示すことは難しいということです。

一般論の暮らしやすさをベースに、ご自身が持っている物やご自身の日々の暮らしを当てはめて、参考例ではなく、自分専用の「暮らしやすさ」を見つけてみてください。

それが、暮らしやすい間取りをつくる方法です。

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

「暮らし視点の住まいづくり」研究開発担当

主任 谷口真帆香