飾る・アイデンティティー・インテリアの関係

2022/04/22

室内にはいろいろ飾りたくなるのが人間の習性ようです。

江戸時代の庶民の長屋、3畳一間の壁にも「写楽」の浮世絵をご飯粒の糊で貼って飾っていたようです。

現代の感覚では「すごく贅沢」ですが当時は掛けそば1杯の値段で浮世絵が買えたようです。

何を飾るのか、住まう人の意思で造られたインテリアが「飾る」という行為によって始まります。

日本建築伝統のインテリアはアヴァンギャルド

3畳一間の何も飾っていない室内空間はかなり「アヴァンギャルドなインテリア」です。

紺色に2辺が縁どられたイグサの畳を3枚組み合わせた幾何学模様の床に、格子の障子戸に真っ白な紙を貼った建具、これも幾何学模様でシャープです。

これが建築側で作った長屋のどの部屋に共通の「素のインテリア」です。

「素のまま」でも住めるのですが自身の趣向を取り入れた室内空間にしたいと自然に誰もが考えますからこれに個人の味付けが加わってきます。

「自身の趣向を飾る」と個人のインテリアに

飾るものには何らかの本人の趣向が反映されています。

従って「自身の意思で飾る」ことで「自身のアイデンティ(IⅮ)を表現」したインテリが生まれます。

「写楽」の「歌舞伎役者の大首絵」か「北斎」の「富岳三十六景」など本人の趣向が反映されるはずです。

住宅のインテリアは誰のために

お客様をお迎えするためにという目的のインテリアもあると思いますが「住宅は自身と家族のためのインテリア」が主体だと思います。

家族みんなが使う部屋は家族のパブリックゾーンですから家族のIDにまつわるもので飾りましょう。

個人で使うはやはその人自身のIDで飾りたいものです。

どこに何を飾るのか

飾る場所は様々ですが「壁」「棚」「カウンター」「机」「キャビネット」「床」等様々な場所に置く、掛けるなどして飾ります。

さすがに飾るモノが多くなってくると「インテリアをどう構成するのか」という「作戦」が必要になってきます。

飾る場所でのID表現から空間全体のインテリア構成を考える必要が出て来ます。

「ごちゃごちゃしている空間」なのか「なあるほど、そういうIⅮ空間なのか」までまとめ方で満足度、居心地の良さが決まります。

本来のインテリアコーディネートはお客様の価値観に基づくID表現としてインテリアをまとめることを指します。

日本の住宅を担当しているほとんどのインテリアコーディネーターは「建築部材の色柄決め」が主な業務内容です。

ここでいうところのインテリアコーディネートの本質業務に対応できるインテリアコーディネーターはごく少数です。

自分の部屋のインテリアは自身のIⅮを思い切って表現しましょう

自分の部屋のインテリアは誰のためのインテリアでもないわけですから思い切って自分でインテリを飾りましょう。

その際に何を表現したいのかがポイントです。

筆者の事例を恥ずかしながら少しご紹介しましょう。

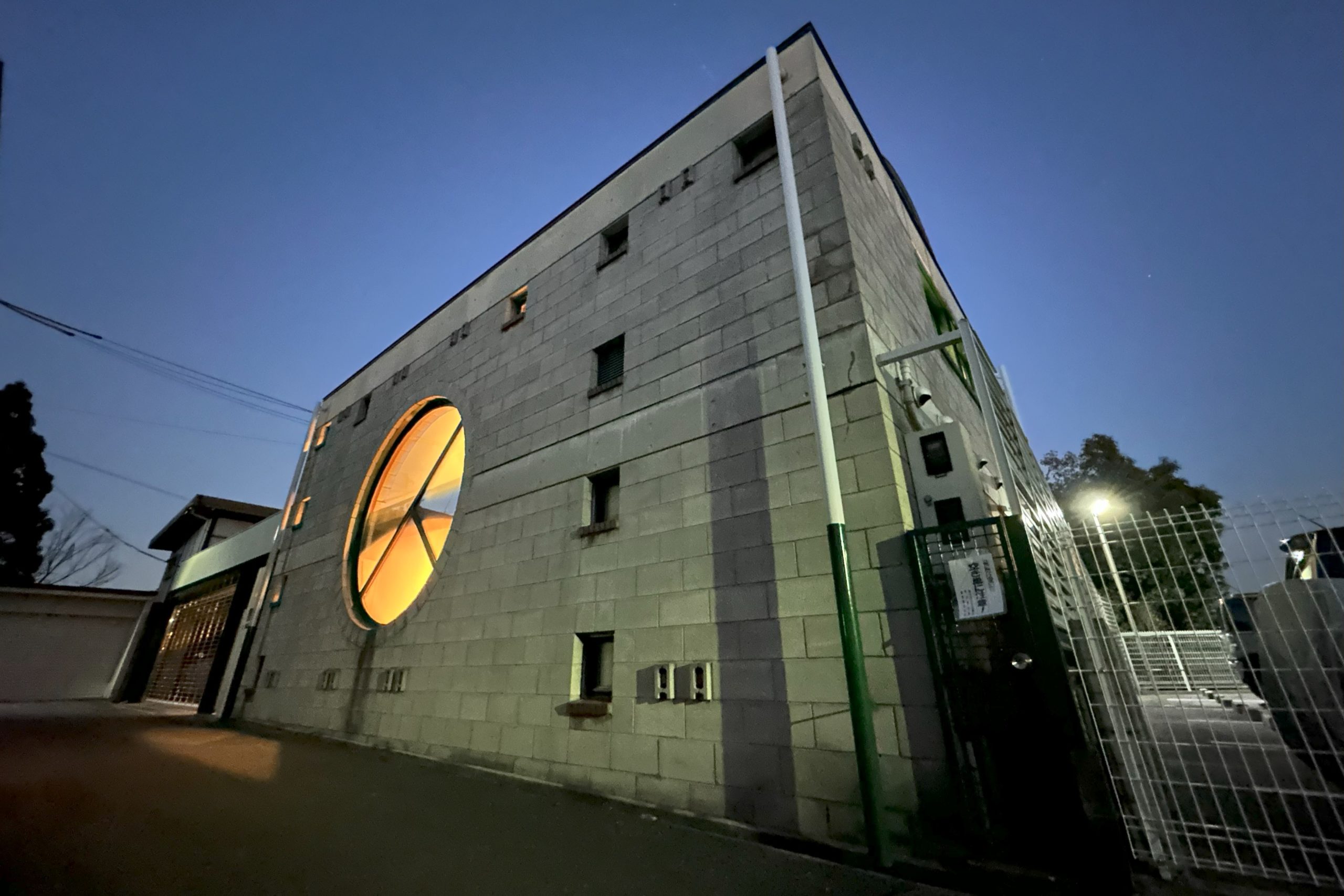

「車(電気自動車は車にあらずと思っている)と飛行機(自家用操縦士程度)」が趣味ですからそういうインテリアにしてしまっています。先ず「ここから先は私の領域」という宣言を兼ねて書斎の入口の壁には「水上飛行機と車(ヴガッティ)」のリトグラフ(画像-1)を飾り、書斎の正面には苦労して手に入れた1930年代の複葉機の木製プロペラ(画像-2)を飾りました。

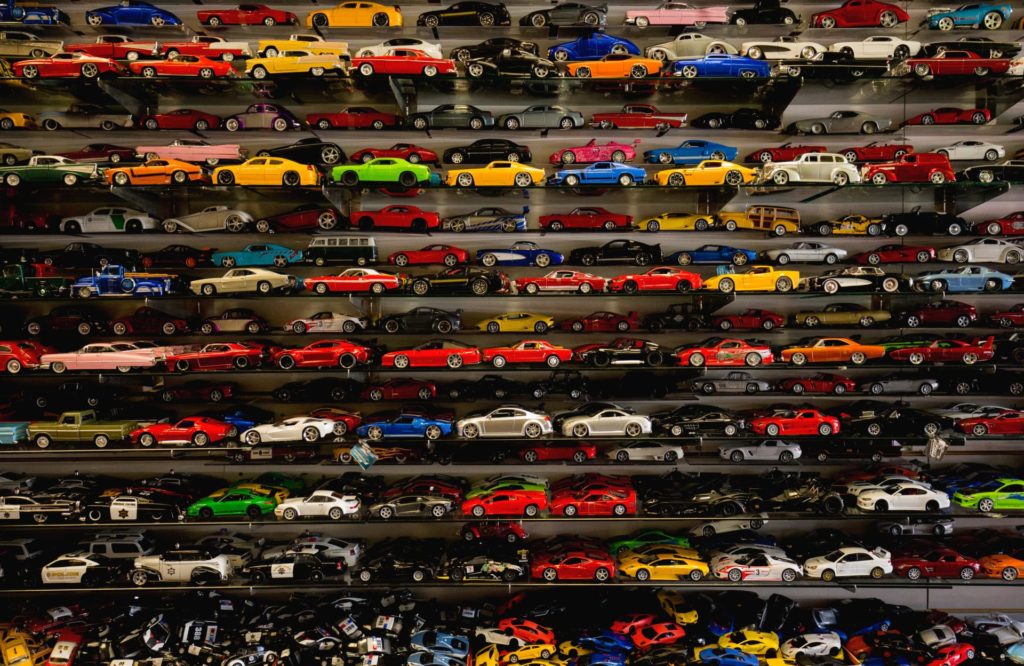

デスクの右側の窓際のカウンターには精巧な車の模型をディスプレイ(画像-3)して勝手な自分の世界観を創っています。

好きなモノに囲まれて過ごす時間と空間は素敵な場所であり良い時間の過ごし方です。

「身勝手インテリアの勧め」です。

きれいにまとまったインテリアだけがインテリアではない

「住まいの主人公はあなたです」と考えるときれいにまとまったインテリアもそれはそれでよいとは思いますが先ずは「自分が満足する」インテリアであるべきだと思います。

ご自身のIDに基づく「飾りたいモノ」の候補を上げてそれからどうまとめて行くのかという順でまとめたインテリアは個性的で満足度の高い良いインテリアになると思います。

建築側のインテリアは本来「個性的なインテリアを創造するためのキャンバス」

多くの住宅の壁と天井は白色に近く、床は木質系のカラーでどちらかというと無難なインテリアが主流です。

ということはこの建築側が構成して作った空間をキャンバスにして自分のインテリアを創ることを楽しみましょう。

「飾る」とは「ご自身のID表現」です。

まとめ

住いづくりのプロセスも楽しみましょう。

そして住まいを家族と自身のIDで彩りましょう。

「飾る」という行為は「インテリアを自分の考えで創る」ということです。

ご自身のための空間を創りましょう。

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

代表 松尾俊朗

一級建築士