窓は心豊かな暮らしを創るポイント-1

2022/03/09

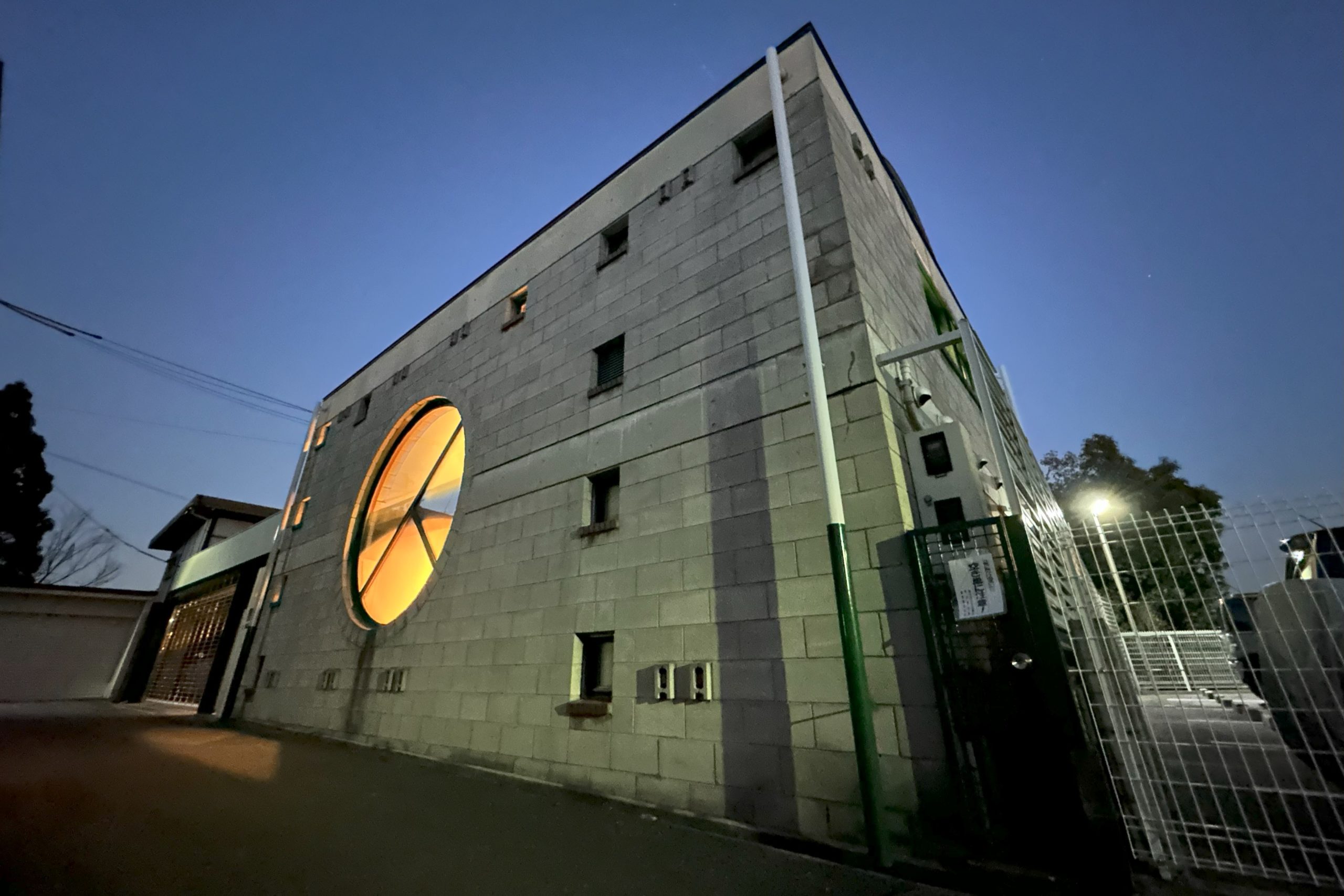

窓のない納戸空間は味気なく長くとどまることができません。

窓が暮らしにもたらしてくれる様々なメリットを活かしながら自身の暮らしに有効に取り入れて進める住まいづくりは良い暮らしをもたらします。

また、浜辺や岸辺が楽しいように窓辺も楽しい空間です。

窓の機能がもたらす心豊かな暮らしづくりをいろいろな角度からシリーズで考えてみましょう。

窓がもたらす6つのメリット

住まう人の視点で考えた6つのメリット

1、採光

2、通風

3、眺望

4、拡がり

5、出入り

6、窓辺

この6つもメリットを上手に取り入れることで心豊かな暮らしが手に入ります。

敷地状況やご自身の暮らし方、価値観で考えて効果的に取り入れましょう。

窓からの採光

窓からもたらされる自然光については「自然光あふれる住宅は家族を笑顔にする」という別記の記事を参照していただきたいのですがここではもう少し踏み込んで自然光のメリットについて考えてみたいと思います。

私は札幌に9年間暮らしていましたが寒さにつては住宅の断熱性のが高く冬も快適でした。

除雪は地元の方は大変だとおしゃっていましたが大阪と東京で暮らしていた私にとって雪かきは楽しい「仕事」でした。

札幌エリアは実は北陸地方のように日本海側の気候に近いと思います。冬期間は晴れる日が少なく気が滅入ります。

そうなんです。

この精神的に「暗くなり気が滅入る」ことと窓からの自然光の採光とは強くリンクしています。

住宅と窓の断熱性能が高いと窓を大きくとれる

年間の晴れ日数が多いエリアでも敷地条件によっては採光をふんだんに取れない場合や周辺環境によっては晴れても障害物によって日照時間が少ないという敷地はよくあります。

特に冬期間の日照が少ないエリアではそれにもまして「心の健康のため」にも窓からの採光を様々工夫して取り入れたいと思います。

そのための必要条件は住宅の断熱性能が十分に高いということとあわせて窓の断熱性能が高いことが条件です。

窓を大きくとると採光は取れても窓面で室内側の空気が冷やされて「ダウンドラフト」が発生し「隙間風?」とよく勘違いされるような冷気を感じますから「ペアガラス」「トリプルガラス」「真空ガラス」「Low E(熱線反射)ガラス」などでガラス面の断熱を高める必要があります。

サッシ枠の断熱機密性能と併せて高性能な窓はコストも上がりますが心身の健康のための投資です。

方位を気にせず十分な採光も可能

住宅と窓の断熱気密性能が上がると従来の常識では考えられないような有効な窓からの採光が可能になります。

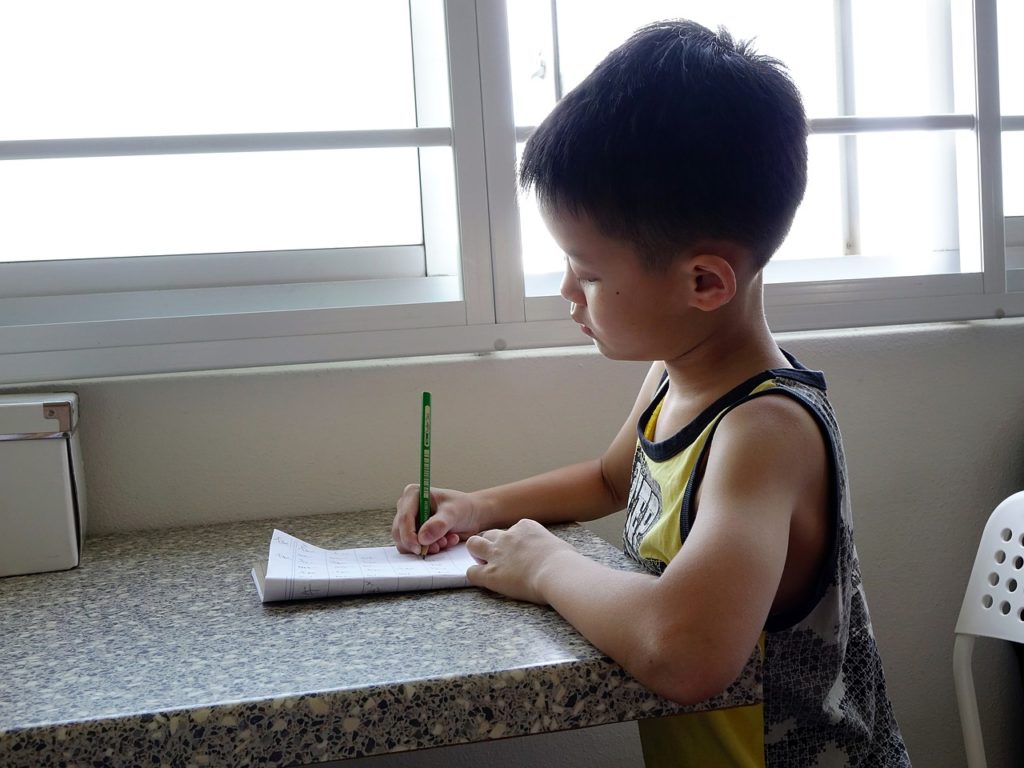

「北側の部屋の窓は寒くなるから小さめにしておく」というのが従来の常識でしたが「直射日光が無く大気中で乱反射した安定した光(天空光)を採光できる」というメリットを活かして思い切って大きな窓を設置することも可能です。

子供部屋が設計上どうしても一部屋は北側になってしまうということはよくありますからこうした場合に特に有効です。

伸び伸びとお子様が育つ環境を作りましょう。

採光をコントロールする

冬の柔らかな自然光は明るさと共に暖かさももたらします。

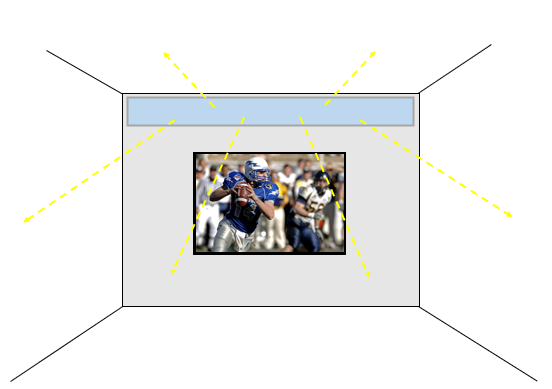

気持ちの良い自然光は積極的に取り入れたいのですが夏の直射日光などは避けたいものです。

建築側でも植栽によってもコントロール可能ですがここでは窓周辺で自然光をコントロールする手段について考えてみましょう。

1、カーテン(レース素材から完全遮光素材まで透過性で調整)生地の素材と柄、掛け方等の選択肢は豊富でインテリアとしての自由度は高い。

2、ブラインド(水平と垂直の角度調整で調整)水平ブラインドは素材は金属が一般的ですが木製もありインテリアとして見ても選択肢は広がっています。

3、障子や内戸(内付の引き戸もしくは折れ戸)戸袋に引き込むタイプなどもあります。

4、窓の外側でコントロール(鎧戸、雨戸、シャッター、外付けブラインド、オーニングテント)特に夏の日射の強いエリアでは直射日光を窓の外側で遮ることができるため輻射熱が直接室内側に入るのを和らげることができ夏の温度環境の負荷を下げることがです。また、屋外側ですので外観デザインに組み込んで活用することも可能です。

採光と外部からの視線

都市部と都市近郊の住宅街の敷地環境では隣地や道路側からの外部の視線を避けることを採光と同時に考える必要があります。

窓がもたらす6つのメリットの内、「採光に特化」して外部の視線を避ける位置に取り付けることはよくあります(ハイサイドライト等)が、ルーバーを外部に取り付けてその材の間隔を適切に調整するとある程度の採光と室内側からの視界は確保できますが外からの視線は制限可能です。

京都の町屋もこの知恵を使ってプライバシーを確保しています。

まとめ

南北に長い日本列島、太平洋側と日本海側で一変する冬の気候など地域によって季節によって太陽高度や日照時間も大きく異なっています。

また隣地の建物などによっても自然光の採光条件は大きく変わります。

様々な手法を駆使して季節と時間帯によって変化する自然光をコントロールして豊かな空間を創りましょう。

《執筆者》

一般社団法人 住宅研究所

代表 松尾俊朗

一級建築士